Мы привыкли к тому, и уже воспринимаем это как данность, что все талантливые люди рано или поздно покидают Калугу. Обратных примеров мало, но есть один, который компенсирует многие потери. Тринадцать лет назад к нам прибыл… РЕЖИССЕР. И пусть критики рассуждают о художественной ценности спектаклей Александра Плетнева. Но калужане получили то, чего так долго ждали от театра – возможности смеяться и плакать, грустить и мечтать, думать и сопереживать. Мы получили эмоции. То, ради чего живем, из-за чего ходим в ТЕАТР.

Мы привыкли к тому, и уже воспринимаем это как данность, что все талантливые люди рано или поздно покидают Калугу. Обратных примеров мало, но есть один, который компенсирует многие потери. Тринадцать лет назад к нам прибыл… РЕЖИССЕР. И пусть критики рассуждают о художественной ценности спектаклей Александра Плетнева. Но калужане получили то, чего так долго ждали от театра – возможности смеяться и плакать, грустить и мечтать, думать и сопереживать. Мы получили эмоции. То, ради чего живем, из-за чего ходим в ТЕАТР.

– Александр Борисович, фраза «Весь мир – театр» близка вашему мироощущению?

– Мне всегда эта фраза казалась слишком экзотичной, чтобы в ней был какойто реальный смысл. Это как у Островского в «Лесе» Несчастливцев говорит Счастливцеву: «Аркадий, не говори красиво»… Другое дело, что дословный перевод этой шекспировской фразы звучит так: «Весь мир ломает комедию». Это более похоже на правду.

– А в каком жанре протекает ваша жизнь?

– А в каком жанре протекает ваша жизнь?

– Я очень люблю жанр, который сам придумал, – «мягкий абсурд». Когда меня просят объяснить его смысл, я впадаю в ступор – объяснить абсурд невозможно. Его можно ощущать, чувствовать, считывать… Мне кажется, что жанр моей жизни постоянно меняется. Единственное, чего у меня в жизни не было – так это романтических пьес в чистом виде. В «ростановском» варианте – когда все возвышенно и стерильно.

– Но если жизнь абсурдна, значит, все в ней бессмысленно… Разве нет?

– Жизнь не бессмысленна, это точно. Жизнь абсурдна до любви. Как только все накрывается любовью, абсурд превращается в гармонию. Любовь – это же огромное все – и испытание, и ответственность… И как ты через это пройдешь – зависит только от тебя. Жизнь ведь только для этого и дается, не я это придумал.

– Как вы думаете, почему людям вашей профессии с любовью как раз очень сложно? Да и вообще – в жизни сложно…

– Да, часто не складывается… Я думаю, что мы все – режиссеры, артисты – очень здорово деформированы своей публичностью. Мы больше отстроены на то, чтобы принимать любовь, нежели отдавать и чем-то жертвовать. Люди, отягощенные «недугом творчества», и я в том числе, гораздо эгоистичнее, чем люди других профессий. Многие режиссеры не выдерживают искушения властью – над зрительным залом, над артистами… Многие начинают ошибочно воспринимать режиссуру, как некое демиургическое действо – я создатель, я лучше всех знаю, как надо. Но как пел Галич: «Бойтесь человека, который скажет: я знаю, как надо». А режиссеру перейти эту грань очень легко – ты должен производить впечатление человека, убежденного и уверенного в том, что ты делаешь в данный момент. Актер должен чувствовать, что ты это знаешь. И вдруг, спектакль получился. И вдруг, получилось пять спектаклей подряд! И ты начинаешь верить, что ты умнее – умнее зрителей, актеров, чиновников… И это становится твоей сутью, твоим характером. А этого не может быть! Потому что любой человек имет свой опыт, ты не можешь ломать его волю и психофизику. Здесь начинаются театральные драмы… Конечно, согласно театральным понятиям, во время репетиции нет человека главнее, чем режиссер. Не потому, что ты на самом деле умнее и совершеннее кого-то, а просто потому, что ты – режиссер. Вот это настоящее испытание властью. Да, не в масштабах страны… но какая разница? Природа-то та же…

– А вас эта участь, что, миновала?

– Нет! Просто в других это легче заметить, чем в себе. То, что мы сами о себе думаем, – надо забыть. Наше зеркало – это мнение о нас окружающих нас людей. И оно мне не очень льстит, если честно. Сознавать это сложно – как любой человек, я очень лелею в себе самого себя… Но в последние годы я очень многих людей потерял из тех, которые мне верили и готовы были быть со мной в моей жизни театральной – художники, композиторы – соавторы. Мы были одинаковы по составу крови, но никого из них мне не удалось сберечь, удержать рядом с собой… На сегодняшний день заменить их некем.

– Похоже, вы в пессимизме нынче… А есть вещи, которые все-таки радуют, вселяют вдохновение?

– Все мои приоритеты – в сфере музыки, потому что в мире нет ничего более совершенного. В самом плохом спектакле стоит включить «на аплодисменты» хорошую музыку, и зрители похлопают три минуты… Существование таких людей, как Том Вэйтс, Петр Мамонов и Гарик Сукачев, – вот что меня примиряет с действительностью, потому что это колоссальные примеры внутренней свободы. Это красивейшие, как Боги, люди… Их творчество – это полет!

– А у вас были моменты полета в нашем театре?

– Когда мы делали спектакль «Игроки» – два месяца работы мне вспоминаются как непрерывный совместный полет. Никуда не деть из нашей биографии спектакль «Лодка». Это же удивительная история: это был внеплановый спектакль, и я работал только с теми, кто был готов «зря терять время». Не было же ничего, даже текста! В чем была ценность «Лодки»? Людям, которые выходили на сцену, этот спектакль был важнее и интереснее, чем зрителям и даже режиссеру! Это же бомба, такого почти не бывает в театре! В публичном профессиональном театре актеры выходят на сцену для зрителя. Очень многие спектакли не являются смыслом жизни для актера, к сожалению…

– Но это же проблема режиссера… Актер не выбирает пьесу, не ставит спектакль…

– Что такое театр сегодня? На эту тему я веду диалоги с миром, когда засыпаю: полемизирую с актерами, с директорами, с губернаторами, с публикой! Театр сегодня – это рынок. Потому что рынок сегодня в сознании людей. Театр – как бы он себя ни любил, всего лишь отражение того, что происходит на улице, что происходит с нами. На сцене то, что хочет потреблять зритель.то рынок: на сцене происходит то, что людям хочется видеть.

– А может быть то, что хочет видеть главный режиссер Плетнев? Вот многие вас обвиняют в том, что вы «застряли» в семидесятых…

– Что значит «застрял»? Это было замечательное время, и я все больше в этом убеждаюсь – оно меня во многом сформировало.

– Это же самый застой!

– На самом деле в 70-е годы была достаточно стройная система координат и ценностей. Как ни странно, тогда была возможность честно и открыто делать свой выбор: хочешь делать карьеру – становись секретарем комсомола, вступай в партию и так далее… Ничего плохого. Хочешь быть диссидентом, и при этом испытывать гордость за себя – пожалуйста, иди на кухню и читай самиздатовскую книжку. Все занимают свои ниши, и никто никому не мешает – все в гармонии, что бы нам сейчас ни говорили.

– Что еще на вас повлияло, кроме времени?

– Что еще на вас повлияло, кроме времени?

– Безусловно, театральное образование. ГИТИС – это уникальное учебное заведение, хотя бы потому, что оно одно – театральной режиссуре учат только там. И, конечно, Москва. В Москве я провел два полноценных очных студенчества – шесть лет педагогического и, соответственно, пять лет ГИТИСА – это, ребята, круто! Москва – это уникальный город, как бы его ни «буржуазили» последние лет двадцать. Все равно это аккумулятор, все равно там концентрируется лучшее. Мощный контекст этого города не может на человека не влиять. Это, конечно, отдельный мир, который тебя вздрючивает – ну, невозможно в Москве жить и спать.

– Как здесь?

– Да.

– Вам тяжело было после Москвы адаптироваться в «тихой провинции»?

– Вам тяжело было после Москвы адаптироваться в «тихой провинции»?

– Это одна из тем, на которые говорить тяжело. Дело вот в чем… Нет ничего хуже для человека, тем более творческого, чем отсутствие работы. Это страшная вещь. Ты должен иметь возможность выражаться… После диплома я полгода провел в диком поиске работы: с января по сентябрь я обзвонил все театры страны от Уссурийска до Вологды. Калуга возникла как счастливая возможность начать работать. Это большая роскошь, за что я городу до сих пор благодарен. Больше десяти лет у меня есть возможность через студентов, через актеров, через сцену, через зрителя – реализовывать себя… И еще. Если ты по-настоящему уходишь в работу над спектаклем, уходишь в вымышленный мир – то по большому счету без разницы, где этот мир создается. Когда я сделал «Игроков», понял, что зима на улице. А приехал я летом… Что за стенами театра – неважно. До поры до времени.

– Сейчас уже важно?

– Сейчас – да. Не важно было, когда был запал. Другое дело, что когда ты разрядился, что со мной и произошло – как еще раз зарядиться? Розетки-то нет…

– В Калуге действительно ничего не происходит?

– В Калуге действительно ничего не происходит?

– Да. Я долго думал, что я не объективен. Но быстро успокоился, когда стал слышать подобное мнение от людей самых разных профессий и статусов. Значит, есть реальная аура города, общий знаменатель. Это достаточно просто признать, другое дело, как с этим жить. Важно понять для себя то, что ты можешь здесь изменить и не тратить сил на то, что изменить нельзя. Вот и все.

– Вы очень эмоциональный, но вместе с тем, очень закрытый человек…

– Знаешь, у меня есть несколько «травмн и драмн» жизненных… Одна из них связана с первым моим курсом здесь – первым выпуском РАТИ. У нас было все, что нужно для счастья, – вера и любовь друг к другу, дикий кредит доверия, и самое главное – ощущение, что мы вместе можем все.

– А в чем, собственно, драма?

– Слава Богу, это не событийный ряд… Дело в том, что мы, незаметно друг для друга, из людей друг для друга невероятных, превратились в людей друг для друга обыкновенных – вот это и есть драма. Потому что в ощущениях предполагалось совершенно другое.

– Но не бывает же вечной весны…

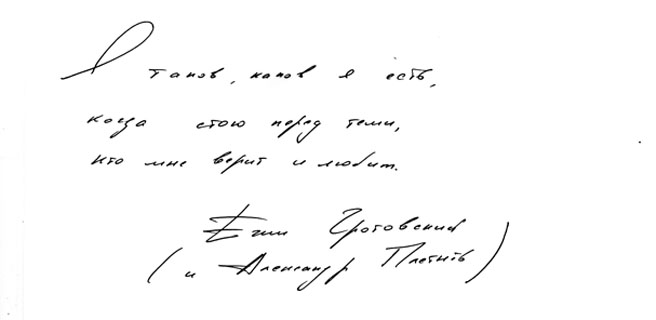

– Нет… Я как-то прочел у Гротовского замечательную фразу: «Я таков, каков я есть, тогда, когда стою перед теми, кто мне верит и любит меня». Вот тогда я не буду закрыт, вот тогда мне не нужно быть никем, кроме себя самого. Ведь занятие театром, оно с чем сопряжено? Мы с тобой на репетиции через волевое усилие должны друг перед другом эмоционально обнажаться. Это возможно только при невероятном человеческом кредите доверия друг к другу… И у нас с первым курсом этот кредит доверия был! Но на определенном этапе что-то засбоило, мы все подустали… И в результате пришли к тому, к чему приходят все: ну, нормально так, обыкновенно… Может быть, поэтому я не могу позволить себе быть открытым до бесконечности – нет повода.

– Александр Борисович, все-таки в жизни больше случайностей или ее можно выстраивать, как спектакль?

– Я вот шел на интервью и думал: «Не буду это говорить…» Но, с другой стороны, никто не сказал ничего мудрее и лучше фразы: «Делай, что должно, и будь, что будет». Более емкой и безукоризненной жизненной установки я не знаю. То, что будет все не так, как ты это себе представляешь, – это точно. Но это не означает, что тебе не нужно делать что-то для того, чтобы было так, как ты хочешь. Это как у Мэкки – Ножа в «Трехгрошовой»: четкое знание своего конца не должно лишать меня воли делать все, чтобы конец был другой. Понимаешь? Между этими двумя позициями и проходит жизнь человека.

– С возрастом какие перемены происходят с вами?

– Не знаю… Я в одном убежден – хорошее для разных периодов – разное. Что хорошо в девятнадцать, плохо в сорок пять. Вроде как желательно, чтобы мы все, рано или поздно, приходили к спокойствию души… Я тоже в последние годы стал думать об этом – чтобы меньше страстей, нервов, чтобы все – слава Богу… Года два назад у меня была встреча с Гариком Сукачевым. Я приехал в клуб «16 тонн», он сидит с пивом – мы очень легко и просто поговорили. А со мной поехал Димка Иванов и, пользуясь случаем, показывает Гарику православный журнал «Фома». На что Гарик говорит: «Несите его к Ваньке Охлобыстину, а я человек страстей – ничего не могу с собой поделать!» Это было так сказано …гадство, обаятельно и заразительно! Я увидел страстного, мятущегося, разорванного напрочь, но счастливого человека!

– Совпадает с вашим ощущением жизни?

– Совпадает, но у меня мощи не хватает. Разный масштаб! Я просто понял, что не успокаиваться – это возможно и для кого-то правильно! Можно бросать пить-курить, перейти на зеленый чай… Но почему-то мы, люди за сорок, очень часто шлем друг другу такие поздравления: «Санчик, ни фига, вот как пил, так и пей! Желаем тебе неразборчивости в связях и т.д. и т.п.» В этом есть какой-то драйв! Понятно, что пить и курить – плохо. Но неизвестно, что еще вместе с этими «плохими привычками» ты можешь сам от себя потерять… Так что пока покой я отсрочил…

– Женщины у вас как проходят, по разряду «плохих привычек»?

– Ну нет! С годами я все больше и больше убеждаюсь, что ничего более удивительного и чудесного, чем женщина, Бог не сотворил. Женщина нам в жизни дает возможность обрести себя. Пока мужчина не нашел свою женщину, он себя не нашел.

– Чудовищная вещь со мной происходит и совершенно зря… Как только я стал подходить к этому поиску осознанно, ну скажем, как Подколесин – присматриваться к родителям, ко всему жизненному укладу, стал прогнозировать ситуацию – сразу какая-то фигня началась. Все разрушается от продуманности, нельзя так. Вернее можно, но не у меня. Я не знаю «как надо». У меня нет недостатка в общении и в каких-то встречах. Другое дело, что чрезмерная разборчивость заканчивается вакуумом определенным. Ну и чего перебирал? Как только встречаю хорошую женщину, сразу залезает сволочная мысль: эта-то ХОРОШАЯ, но НАСТОЯЩАЯто где-то потом! И все – конец! Но, как сказала одна уже не юная и бурно пожившая женщина, «Счастье впереди!»

– Так счастье впереди?

– Конечно. Другое дело, что есть и сомнения в этом! Без всяких сентиментальностей – никто не знает свой конец. Любое ощущение счастья или несчастья может завершиться завтра же…

– Получается, вы не думаете, что будет завтра или через 10 лет?

– Думаю, а как же!

– И какая картинка рисуется?

– Когда-то актриса нашего театра Галя Стадникова сказала, что идеальный театр – это когда работаешь, с кем хочешь. Вот в моем воображаемом театре нет таких, с кем я «не хочу». Это наивная, но очень точная формула.

– Для жизни тоже актуальная…

– Да, но мы сейчас о театре. Так вот, я бы хотел, чтобы у меня был маленький театрик, чтобы там работали очень талантливые люди, чтобы они очень любили друг друга. Чтобы нас знали во всем мире, чтобы у каждого из нас были роскошные дома, машины, семьи… Чтобы в этом нашем круглом счастье не было ни одной царапины – как у меня в детстве. И чтобы это наше счастье рождало на сцене безусловное счастье, которое осчастливило бы зрителей. И чтобы других таких же счастливых театров больше не было – это очень важно для тщеславия. И чтобы все удивлялись – как у них так получается?

– Вас послушать – девяносто процентов вашей жизни «завязано» на театре. Это же не хорошо?

– Я согласен, что это не хорошо, другое дело, что на сегодняшний день я не вижу альтернативных долевых пересмотров. В чью пользу я высвобожу, допустим, сорок процентов?

Текст: Лариса Северина

Фото: Дмитрия Демидова, Максима Железнякова и Виктора Кропоткина